Vor Wahlen werden regelmäßig Meinungsumfragen veröffentlicht, wie die Sache denn ausgehen könnte. Genauso wiederholen sich die Kritik an der Qualität der Umfragen und die Frage, ob man ihre Veröffentlichung nicht verbieten sollte, weil diese das Wahlverhalten beeinflussen könnte. Was ist aus politikwissenschaftlicher und demokratiepolitischer Sicht davon zu halten? Naturgemäß ergibt die Fragestellung „Wen würden Sie wählen, wenn heute (am kommenden Sonntag) Nationalratswahlen wären?“ eine bloße Momentaufnahme. Findet die Wahl in mehreren Wochen oder Monaten statt, ist die Aussagekraft über das zukünftige Verhalten von Menschen vulgo Wählern logischerweise sehr beschränkt. Im langjährigen Durchschnitt gibt es als Spätentschlossene rund ein Viertel Wahlberechtigte, welche ihre Entscheidung erst in den Schlusswochen eines Wahlkampfs treffen. Bis zu 10 Prozent tun das gar erst in den letzten Tagen.

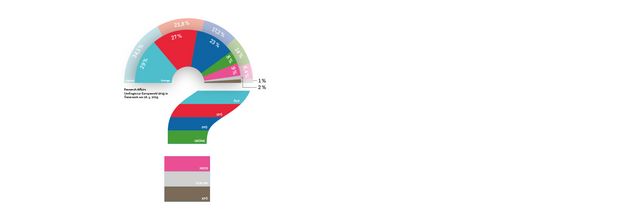

Hinzu kommen bei allen Umfragen unvermeidbare statistische sowie kaum vermeidbare systematische Fehler auf. Werden 1.000 Personen befragt, liegt der statistische Unsicherheitsbereich bei rund drei Prozent. Mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit – der Rest sind Fehlprognosen liegt der wahre Wert in einem Intervall von (für eine Partei mit dem Prognosewert „50“) höchstens plus oder minus drei Prozent um den Umfragewert. Sind es 400 oder 500 Befragungspersonen, so steigt die Ungenauigkeit auf vier bis fünf Prozent. Eine Partei könnte irgendwo zwischen 45 und 55 Prozent“ liegen, was wenig präzise ist. Das gilt nur bei bestmöglicher Durchführung der Umfrage! Systematische Fehler – wie zu wenige deklarierte Parteiwähler, Lügen bei der Parteivorliebe oder sozial erwünscht erscheinende Antworten – dürfte es im Idealfall niemals geben. Gibt es sie doch, wird die Abweichung in Wahrheit noch größer sein. Soll angesichts der beschränkten Genauigkeit die Veröffentlichung von Umfragen also verboten werden? Dabei bemerkt Andreas Quatember vom JKU-Institut für Angewandte Statistik eine dem widersprechende Konstanz bei den Ergebnissen von Wahlumfragen, die er im „Platz für Statistik“ in dieser Ausgabe kommentiert.

Medienumfragen können zweifellos die Sichtweise einer Partei bei WählerInnen (Interesse und Wahlbeteiligung), ParteiaktivistInnen (Motivation), ParteifunktionärInnen (Loyalität und Engagement), MeinungsführerInnen („Bereitschaft, sich zu exponieren“), UnterstützerInnen (Spendewilligkeit) sowie JournalistInnen (Aufmerksamkeit und positiver oder negativer Grundtenor) zumindest mittelbar beeinflussen.

Beim Wahlverhalten werden drei Effekte des Umfrageeinflusses genannt: Dem Bandwagon-Effekt zufolge würden WählerInnen gerne auf der Seite des Siegers sein, also bei der Stimmabgabe auf den Zug der in Umfragen führenden Partei aufspringen. Demgegenüber steht Mitleids- oder Solidarisierungseffekt mit einer schlecht liegenden Partei. Während sich diese Wirkungsthesen widersprechen, ist ein Fallbeileffekt am ehesten belegbar.

Wird eine Partei ständig auf unter die Mindesthürde für den Parlamentseinzug geschätzt, liegt es für strategisch denkende WählerInnen nahe, die Stimme einer größeren Partei zu geben, um sie nicht zu verschenken.

Doch Umfragen sind Forschungsdaten über die öffentliche Meinung. Soll man das in einer Demokratie und in unabhängigen Medien wirklich nicht veröffentlichen dürfen? Der Einwand, es könne sich um ungenaue Daten handeln, ist gefährlich. Müsste man da nicht in einem Wahlkampf sämtliche Aussagen verbieten, die mit irgendwie strittigem Datenbezug auf das denkmögliche Wahlergebnis Bezug nehmen? Noch dazu, ohne die Richtigkeit vorher zu wissen? Sperren wir alle sich derart medial äußernden Personen nach Geldstrafen im Wiederholungsfall ein?

Das will hoffentlich niemand. In der Praxis der politischen Kommunikation würde sich aber ohne derartige Radikalmaßnahmen nichts verbessern. Jede/r ParteipolitikerIn könnte mit dem Verweis auf – tatsächliche oder angebliche – interne Daten über das Ergebnis spekulieren, ohne dass seriöse Medienumfragen ein Regulativ darstellen.

Diese Aufgabe der (Survey-)Statistik wird in Zeiten von „Fake News“ zunehmend wichtiger, meint dazu auch Andreas Quatember: den „alternativen Fakten“ seriöse Daten als solches Regulativ zur faktengerechten Meinungsbildung entgegenzuhalten. Kann zudem ein nationales Gesetz die Umfrageveröffentlichung internationaler Internetseiten verbieten? Im Fall der Schweiz wäre für ebenda abschreibende JournalistInnen weder eine Übersetzung notwendig noch würde ein Verbot mittels EU-Recht etwas bringen.

Die bessere Lösung lautet Qualitätssicherung und Transparenz. In Frankreich etwa überwacht eine Umfragekommission die seriöse Veröffentlichung. Bei der Erstpublikation müssen gesetzlich Angaben vom Auftraggeber bzw. des Käufers der Umfrage über die Befragtenzahl bis zum vollständigen Fragekatalog gemacht werden. Ebenso sind Hinweise auf die statistische Fehlerquote vorgeschrieben.

Eine ähnliche Ausrichtung an Qualitätskriterien gibt es seitens des Verbands der Marktforschungsinstitute (VdMI) in Österreich. Neben einer Mindestgröße der Stichprobe von 800 Befragungspersonen ist die Methodik vorgegeben:

Zum Beispiel sind reine Online- Stichproben verpönt, da zu viele (ältere) ÖsterreicherInnen nicht erfassend. Gleichfalls müssen die Stichprobengrößen für publizierte Untergruppen – nach Alter, Geschlecht und Bundesland –, der Anteil sich deklarierender Parteiwähler in der Stichprobe und die Gewichtungsverfahren zur Datenberechnung ausgewiesen werden.

So gesehen wäre ein logischer Ansatz relativ einfach: Diskutieren wir, ob mehr Qualität auf gesetzlichen Vorschriften oder einer Selbstverpflichtung der Meinungsforscher beruhen soll.

Doch stellen wir die Qualitätskontrolle als solche außer Streit. Bei mehr Transparenz haben es zugleich MediennutzerInnen leichter, die Qualität von publizierten Meinungsumfragen und speziell „Sonntagsfragen“ einzuschätzen.

Zur JKU Startseite

Zur JKU Startseite