Cyborgs sind keine Erfindung der Science-Fiction: Schon im alten Ägypten trug man Prothesen, Götz von Berlichingen wiederum soll mit eisernen Hand ein Schwert geführt haben, und heuer kommt sogar eine Barbie-Puppe mit Beinprothese auf den Markt.

Facebook will mit Partnern wie Visa, Uber, Mastercard oder PayPal die digitale Währung Libra einführen und findet damit nicht nur Zustimmung. 14 Fragen zu den Themen Währung, Blockchain und Vertrauen.

Wer in den Operationssaal gerollt wird, baut auf die Erfahrung, Kunstfertigkeit und höchste Konzentration der Chirurginnen und Chirurgen. Hightech-Medizintechnik möchte diese Könnerschaft unterstützen. Etwa durch patientenspezifische 3-D-Modelle und hochentwickelte Computersimulationen bis hin zum 3-D-Druck.

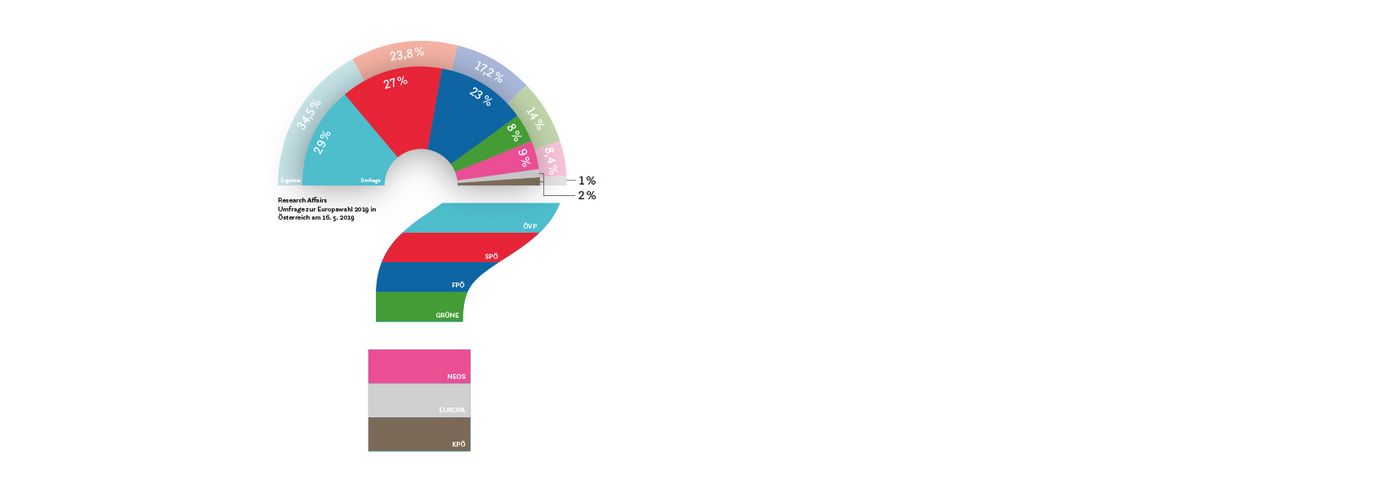

Vor Wahlen werden regelmäßig Meinungsumfragen veröffentlicht, wie die Sache denn ausgehen könnte. Genauso wiederholen sich die Kritik an der Qualität der Umfragen und die Frage, ob man ihre Veröffentlichung nicht verbieten sollte, weil diese das Wahlverhalten beeinflussen könnte. Was ist aus politikwissenschaftlicher und demokratiepolitischer Sicht davon zu halten? Naturgemäß ergibt die Fragestellung „Wen würden Sie wählen, wenn heute (am kommenden Sonntag) Nationalratswahlen wären?“ eine bloße Momentaufnahme. Findet die Wahl in mehreren Wochen oder Monaten statt, ist die Aussagekraft über das zukünftige Verhalten von Menschen vulgo Wählern logischerweise sehr beschränkt. Im langjährigen Durchschnitt gibt es als Spätentschlossene rund ein Viertel Wahlberechtigte, welche ihre Entscheidung erst in den Schlusswochen eines Wahlkampfs treffen. Bis zu 10 Prozent tun das gar erst in den letzten Tagen.

Hinzu kommen bei allen Umfragen unvermeidbare statistische sowie kaum vermeidbare systematische Fehler auf. Werden 1.000 Personen befragt, liegt der statistische Unsicherheitsbereich bei rund drei Prozent. Mit 95-prozentiger Wahrscheinlichkeit – der Rest sind Fehlprognosen liegt der wahre Wert in einem Intervall von (für eine Partei mit dem Prognosewert „50“) höchstens plus oder minus drei Prozent um den Umfragewert. Sind es 400 oder 500 Befragungspersonen, so steigt die Ungenauigkeit auf vier bis fünf Prozent. Eine Partei könnte irgendwo zwischen 45 und 55 Prozent“ liegen, was wenig präzise ist. Das gilt nur bei bestmöglicher Durchführung der Umfrage! Systematische Fehler – wie zu wenige deklarierte Parteiwähler, Lügen bei der Parteivorliebe oder sozial erwünscht erscheinende Antworten – dürfte es im Idealfall niemals geben. Gibt es sie doch, wird die Abweichung in Wahrheit noch größer sein. Soll angesichts der beschränkten Genauigkeit die Veröffentlichung von Umfragen also verboten werden? Dabei bemerkt Andreas Quatember vom JKU-Institut für Angewandte Statistik eine dem widersprechende Konstanz bei den Ergebnissen von Wahlumfragen, die er im „Platz für Statistik“ in dieser Ausgabe kommentiert.

Medienumfragen können zweifellos die Sichtweise einer Partei bei WählerInnen (Interesse und Wahlbeteiligung), ParteiaktivistInnen (Motivation), ParteifunktionärInnen (Loyalität und Engagement), MeinungsführerInnen („Bereitschaft, sich zu exponieren“), UnterstützerInnen (Spendewilligkeit) sowie JournalistInnen (Aufmerksamkeit und positiver oder negativer Grundtenor) zumindest mittelbar beeinflussen.

Beim Wahlverhalten werden drei Effekte des Umfrageeinflusses genannt: Dem Bandwagon-Effekt zufolge würden WählerInnen gerne auf der Seite des Siegers sein, also bei der Stimmabgabe auf den Zug der in Umfragen führenden Partei aufspringen. Demgegenüber steht Mitleids- oder Solidarisierungseffekt mit einer schlecht liegenden Partei. Während sich diese Wirkungsthesen widersprechen, ist ein Fallbeileffekt am ehesten belegbar.

Wird eine Partei ständig auf unter die Mindesthürde für den Parlamentseinzug geschätzt, liegt es für strategisch denkende WählerInnen nahe, die Stimme einer größeren Partei zu geben, um sie nicht zu verschenken.

Doch Umfragen sind Forschungsdaten über die öffentliche Meinung. Soll man das in einer Demokratie und in unabhängigen Medien wirklich nicht veröffentlichen dürfen? Der Einwand, es könne sich um ungenaue Daten handeln, ist gefährlich. Müsste man da nicht in einem Wahlkampf sämtliche Aussagen verbieten, die mit irgendwie strittigem Datenbezug auf das denkmögliche Wahlergebnis Bezug nehmen? Noch dazu, ohne die Richtigkeit vorher zu wissen? Sperren wir alle sich derart medial äußernden Personen nach Geldstrafen im Wiederholungsfall ein?

Das will hoffentlich niemand. In der Praxis der politischen Kommunikation würde sich aber ohne derartige Radikalmaßnahmen nichts verbessern. Jede/r ParteipolitikerIn könnte mit dem Verweis auf – tatsächliche oder angebliche – interne Daten über das Ergebnis spekulieren, ohne dass seriöse Medienumfragen ein Regulativ darstellen.

Diese Aufgabe der (Survey-)Statistik wird in Zeiten von „Fake News“ zunehmend wichtiger, meint dazu auch Andreas Quatember: den „alternativen Fakten“ seriöse Daten als solches Regulativ zur faktengerechten Meinungsbildung entgegenzuhalten. Kann zudem ein nationales Gesetz die Umfrageveröffentlichung internationaler Internetseiten verbieten? Im Fall der Schweiz wäre für ebenda abschreibende JournalistInnen weder eine Übersetzung notwendig noch würde ein Verbot mittels EU-Recht etwas bringen.

Die bessere Lösung lautet Qualitätssicherung und Transparenz. In Frankreich etwa überwacht eine Umfragekommission die seriöse Veröffentlichung. Bei der Erstpublikation müssen gesetzlich Angaben vom Auftraggeber bzw. des Käufers der Umfrage über die Befragtenzahl bis zum vollständigen Fragekatalog gemacht werden. Ebenso sind Hinweise auf die statistische Fehlerquote vorgeschrieben.

Eine ähnliche Ausrichtung an Qualitätskriterien gibt es seitens des Verbands der Marktforschungsinstitute (VdMI) in Österreich. Neben einer Mindestgröße der Stichprobe von 800 Befragungspersonen ist die Methodik vorgegeben:

Zum Beispiel sind reine Online- Stichproben verpönt, da zu viele (ältere) ÖsterreicherInnen nicht erfassend. Gleichfalls müssen die Stichprobengrößen für publizierte Untergruppen – nach Alter, Geschlecht und Bundesland –, der Anteil sich deklarierender Parteiwähler in der Stichprobe und die Gewichtungsverfahren zur Datenberechnung ausgewiesen werden.

So gesehen wäre ein logischer Ansatz relativ einfach: Diskutieren wir, ob mehr Qualität auf gesetzlichen Vorschriften oder einer Selbstverpflichtung der Meinungsforscher beruhen soll.

Doch stellen wir die Qualitätskontrolle als solche außer Streit. Bei mehr Transparenz haben es zugleich MediennutzerInnen leichter, die Qualität von publizierten Meinungsumfragen und speziell „Sonntagsfragen“ einzuschätzen.

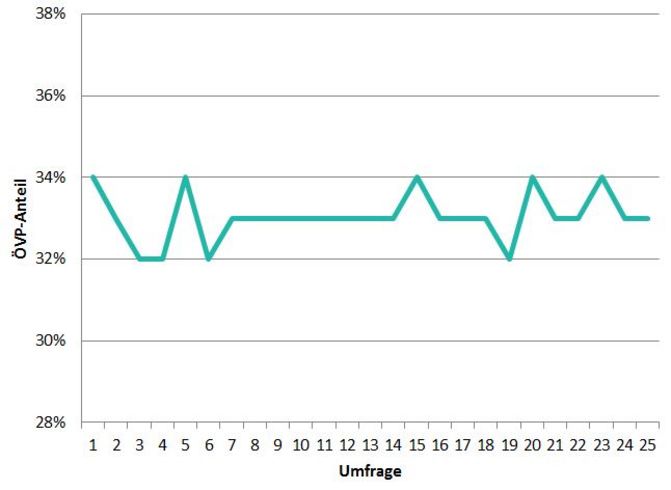

Auf der Webseite https://neuwal.com/wahlumfragen werden Ergebnisse von Wahlumfragen in Österreich dokumentiert. In den letzten 25 unabhängigen Wahlumfragen vor der Nationalratswahl 2017 lag die ÖVP, damals noch Juniorpartner der SPÖ in der Regierung, mit ihrem Anteil konstant zwischen 32 und 34 Prozent (siehe 1. Abbildung).

Während dieser Umstand in der breiten Öffentlichkeit wohl so wahrgenommen wird, dass sich in der Gesamtbevölkerung in diesem Zeitraum offenbar nichts getan hat, schrillen bei Sachkundigen die Alarmglocken. Denn auch wenn sich in der Population absolut nichts ändert, unterliegen selbst nach den Regeln der Survey-Statistik durchgeführte Erhebungen einer natürlichen Stichprobenschwankung. Durch die Zufälligkeit der Auswahl der Stichprobenelemente lässt sich dann aber die Ungenauigkeit der Resultate auf Basis der Wahrscheinlichkeitstheorie bestimmen.

Geht man vom Idealfall im Hinblick auf die Genauigkeit aus, also davon, dass es sich um 25 unabhängige einfache Zufallsstichproben ohne Nonresponse gehandelt hat (denn sonst könnten die Ergebnisse womöglich noch stärker streuen), dann kann z. B. bei angenommenen konstanten 33 Bevölkerungsprozenten die Wahrscheinlichkeit dafür bestimmt werden, dass trotz der Stichprobenschwankung zufällig diese konstanten Ergebnisse von gerundeten 32 bis 34 Prozent für die ÖVP zu Stande gekommen sind. Dies besitzt eine Wahrscheinlichkeit von 0,00000411. Das bedeutet, dass eine solche Konstanz von 25 Umfragen durch Zufall im Schnitt nur jedes 1 : 0,00000411 ≈ 240.000-ste Mal passieren wird. So unwahrscheinlich ist es selbst unter Idealbedingungen, dass 25 unabhängige Stichproben für eine Partei immer 32 bis 34 Prozent ergeben, wenn der Populationswert 33 Prozent beträgt!

Ein beliebiger zufälliger Verlauf, der sich an die Gesetzmäßigkeiten der Wahrscheinlichkeitstheorie hält, wäre zum Vergleich etwa jener in der 2. Abbildung. Sehen Sie den Unterschied zu den veröffentlichten Wahlumfragen?

Wieso gleichen sich die berichteten Umfrageergebnisse also so stark, wenn es äußerst unwahrscheinlich ist, dass sie es zufällig tun? Sind diese Umfragen womöglich gar keine Umfragen, sondern „Unfragen“?

Wir brauchen sie. Wir haben sie um und in uns, ob wir wollen oder nicht. Doch macht es einen gehörigen Unterschied, ob wir uns der Kultur, unserer Kulturen bewusst sind. NORBERT TRAWÖGER begibt sich auf ihre Spuren.

Als Exilmusikforscherin bin ich mit Fluchtbiographien der Vergangenheit vertraut und kenne die persönlichsten Dokumente von Menschen, die dem Naziterror entkamen. Es erschlossen sich mir deren Empfindungen im erzwungenen Verlassen der Heimat, im Verlust von Familie und Freunden, im brüchigen Zustand auf den Exilwegen und im oft sinnentleerten Verharren in den Zufluchtsländern. Meist sind dies Briefe – und diese sprechen Bände. Unweigerlich zog ich in den letzten Jahren Vergleiche von der damaligen Situation weiträumiger Fluchtbewegungen zur aktuellen. Beschreibungen von Asylsuchenden in Österreich, die ich in den vergangenen Jahren kennenlernen durfte, decken sich mit den Stimmen der Vergangenheit; und auch zur heutigen Situation regt sich in mir der Wunsch, ähnlich der Arbeit als Forscherin an den Exilbiographien des 20. Jahrhunderts, Eindrücke und Erlebnisse aufzufangen und zu bewahren.

So hörte ich seit 2015 von Krieg in den Herkunftsländern, von Morden an Familienmitgliedern, von Lebensbedrohung und Menschenrechtsverletzung. Und ich hörte vom tagelangen sich Dahinschleppen in bergigen Gebieten „grüner Grenzen“, vom zusammengepferchten Verharren in den Bäuchen großer Lastwägen, von der Angst vor tödlichen Schüssen an Kontrollposten und von der Gefahr des Ertrinkens in den Wogen vor der „Festung Europa“ – ein Begriff, den ich äußerst widerlich finde, weil er Nazi-Diktion ist und auch für eine Abschottungspolitik steht, die mittelalterlich anmutet. Natürlich: Nur mit der „Hilfe“ von Schleppern konnten die ihres Lebens nicht Sicheren in Sicherheit gelangen. Wie sonst sollte man über die „grünen Grenzen“ finden? Wie die Berge überqueren im Niemandsland kriegerischer Staaten? Dass die Schlepperbanden verwerflich kriminell agieren, ist das eine, dass sie Menschen – wenngleich gegen Geld – aus der Hölle holen, das andere.

Und stimmt, das Betreten der Zufluchtsländer Europas ohne gültige Papiere, das ist dann das nächste. Wie wunderbar, hätte man all diese Wege anders gehen können: Mit dem Flugticket und Einreisepapieren in der Tasche. Aber so war das eben nicht; wo hätten die Menschen, die aus Notsituationen kamen, dies auch hernehmen sollen?

Umso mehr konnte ich das in Österreich viel strapazierte Schlagwort der „illegalen Migration“ nicht mehr hören, weil ich es unfair finde, die Geflüchteten einem offensichtlichen Populismus zuliebe in die Kriminalität zu schieben. Und außerdem will ich mich nicht an Bilder gewöhnen. Ja, diesen Schlepperbanden sollte das Handwerk gelegt werden und es sollten Wege gefunden werden, die Flüchtenden unter Schutz in Sicherheit zu bringen. Das ist das Bestreben einer guten Politik – aber in der vollen Umsetzung leider auch wieder utopisch. Die Schlepper schlagen auf verwerfliche Weise aus der Not vieler Menschen Profit, und dennoch denke ich immer wieder: Ohne sie wären viele mir in Österreich lieb gewordene Menschen vielleicht am Fluchtweg umgekommen. Eine Diskrepanz. Und daher danke ich allen Menschenhänden und Hilfsorganisationen, die sich um flüchtende Menschen bemühen und die auch dafür eintreten, Asylsuchenden in den Zielländern Schutz und Unterstützung zu geben. Damals wie heute.

Mir fällt der US-amerikanische Journalist Varian Fry ein, der während der Nazizeit als Mitglied des Emergency Rescue Committee Flüchtende ohne gültige Dokumente über die Pyrenäen nach Spanien lotste. Unter seiner Hilfe gingen etwa Alma Mahler-Werfel und Franz Werfel, Heinrich und Nelly Mann und Golo Mann diese Route. Die Hilfe für Flüchtende vor dem Naziregime war international, regional und lokal organisiert. Die Realisierung der entsprechenden Konventionen der Genfer Flüchtlingskonferenzen von 1936 und 1938 zu einer international gültigen Lösung der Problematik scheiterte an der Immigrationspolitik der Mitgliedsländer des Völkerbundes. Die Einstellung der Hilfsorganisationen gegenüber den Asylländern reichte von der Befürwortung oder Anerkennung deren Asylpolitik bis hin zur Ablehnung legaler Mittel und der Arbeit in der Illegalität. Man könnte viele Organisationen nennen: Ich greife das American Jewish Joint Distribution Committee heraus, die Youth Aliyah zur Organisation der Rettung von Kindern und Jugendlichen, das Emergency Committee in Aid of Displaced German/Foreign Scholars als einen auf bestimmte Personengruppen bezogenen Verband oder das Caritas- Notwerk zur Hilfe für katholische „Nicht-Arier“.

Es ist heikel, Phänomene zu vergleichen, die einander nur in den Grundzügen entsprechen. Was die Fluchtbewegungen der 1930er und 1940er von der aktuellen Situation unterscheidet, ist das heutige globale Phänomen, bei dem viele Aggressoren und Umstände zusammenwirken im Gegensatz zum Wüten von „nur einer“ Diktatur mit dem Ziel, die jüdische Bevölkerung und „missliebige Personen“ auszurotten. Man hatte es mit einem gemeinsamen Gegner zu tun, verschiedenste Interessensgruppen halfen den Opfern in Verbundenheit über die religiöse oder kulturelle Identität, über die Weltanschauung oder Politik oder schlichtweg aus humanitärer Haltung heraus.

Die Solidarität mit den Flüchtenden von heute hat es da schwerer, denn die aktuell Asylsuchenden gehören nicht „unserem“ Kulturkreis an. Dies macht es dem Rechtspopulismus im Zurechtargumentieren von Aussperren und Integrationsverweigerung ja auch so leicht. So lande ich in Österreich und bei den unter der letzten Regierung gesetzten Maßnahmen: beim geänderten Sozialhilfegrundsatzgesetz, bei längeren Wartezeiten auf die Staatsbürgerschaft, bei AMS-Kürzungen und bei erschwerten Familienzusammenführungen. Die Asylanträge in Österreich machen jetzt einen Bruchteil von 2015 aus und es gilt als wirklich positiv festzuhalten, dass viele Menschen hier Schutz fanden. Und wieder danke ich im Geiste den professionell agierenden Organisationen, die auf verschiedene Weise den Menschen beistehen: Ärzte ohne Grenzen, Caritas, Diakonie, Rotes Kreuz oder Volkshilfe. Umso mehr ärgere ich mich über das von der FPÖ geschürte und die Caritas diffamierende Schlagwort von „Asylindustrie“. Die Arbeit der Caritas schätze ich sehr, durch Caritas-Freiwilligendienste am Linzer Bahnhof im Herbst 2015 fühle ich mich ihr verbunden.

Das Phänomen „Flucht“ ist das Thema unserer Zeit: Laut Angaben des UNHCR (Juni 2019) sind weltweit 70,8 Millionen Menschen auf der Flucht. Ein Rekordhoch, das doppelt so viele Personen betrifft wie vor 20 Jahren. Im Großen gesehen ist es nicht das Problem von Europa oder der USA, die Zeltstädte in den Herkunftsländern oder in deren Nachbarländern sprechen ihre eigene Sprache und lassen sehen, was dort los ist. Ich bin froh um jede Strategie, politische Lösungen im Großen zu treffen, Hilfe vor Ort zu leisten und die Menschen auch „legal“ aus den Krisenländern zu bringen. Und ich kann der nicht müde werdenden Seenotrettung nicht genug danken, wenn sie beharrlich Menschen aus den Booten vor den Toren Europas holt und zum Anlanden bringt. Dass Rettung von Menschenleben in Europa einmal als kriminell bezeichnet werden würde, hätte ich nie gedacht.

Ich weiß, ich selber bin im sicheren Hafen meines Schreibtisches und muss auch nicht entscheiden, welche Strategien die richtigen Alternativen wären. Aber welch Verfall und welch nicht zu fassender Verlust menschlicher Werte, wenn man beginnt, nur eine Sekunde lang darüber nachzudenken, ein Leben vor dem Tod zu bewahren! Diese Sekunden sind zum Dauerzustand geworden. Und daher sind mir diese Zeilen wichtig.

Hier geht's zur Website des Kepler Salons.

Der Soziologe HARALD WELZER über den viel umkämpften Begriff der Verantwortung und den Beitrag, den eine Universität in der Gesellschaft leisten muss.

Seit Jahren gilt der Impact-Faktor fälschlicherweise als Qualitätsmerkmal einer Zeitschrift. Einige Wissenschaftler denken aber über Alternativen nach.

Seit Jahresbeginn forscht, lehrt und behandelt der deutsche Top-Onkologe Clemens Schmitt als Professor an der Linzer Kepler-Uni. Seine Arbeit könnte die Krebstherapie maßgeblich verändern und die Rückfallquote senken.

Auf dem Weg vom Schwein zum Schnitzel zählt jeder Cent. Der weltweite Fleischkonsum steigt. Verlierer sind Tiere, Produzenten und Konsumenten.

Falter-Herausgeber ARMIN THURNHER fragt sich im Zuge einer JKU-Veranstaltung mit dem Soziologen Hartmut Rosa, in welchen Zeiten wir leben.

Alles, was groß ist, geschieht bei Tisch“, meinte im Jahr 1780 der Jurist und Stadtpräsident im ostpreußischen Königsberg Theodor Gottlieb von Hippel, der als Freund des Philosophen Immanuel Kant und als früher Vorkämpfer der Frauenemanzipation bis heute einen guten Namen in der Wissenschaftsgeschichte hat. Das Paradies sei bei Tisch verloren gegangen, Monarchien und Regenten entstünden und gingen unter bei der Tafel; alle Ehen würden im Himmel und bei Tische geschlossen, und jemanden zu Tische zu bitten, sei die feinste Art zu bestechen, meinte er: „Alle Herzenssachen gehören vor einen gedeckten und mit Essen und Trinken besetzten Tisch ...“ Hippel, der als regelmäßiger Teilnehmer an den Tafelrunden Kants dort einen Ehrenplatz reserviert hatte, hat bis heute Recht behalten. Er wusste als Wissenschaftler und Humanist von der großen Bedeutung der Tischgesellschaften und Symposien als vornehmste und beste Art des Wissensaustausches und der akademischen Diskussionskultur.

Mensa heißt zu Deutsch Tisch. Am selben Tisch zu sitzen, mit gleichem Besteck zu agieren, vom selben Geschirr zu essen und dieselben Gerichte zu verzehren macht die Tischnachbarn zu Genossen, Kollegen und Kumpanen, die das Brot miteinander teilen und Arbeit und Freizeit gemeinsam durchstehen und genießen. Die Mensa, der Tisch, an den sie sich alle setzen, wo sie gemeinsam essen und miteinander ins Gespräch kommen, diskutieren und disputieren, ist so gesehen nicht nur ein Ausdruck von Gemeinschaft und Zusammengehörigkeit, sondern auch ein wesentlicher Bestandteil von Wissensvermittlung und schöpferischer Universitätskultur. In orthodoxen Klöstern sind die „Trapesa“, die Essräume, von griechisch „trapezi“ für Tisch, und das „Katholikón“, der Gebetsraum, die beiden einzigen Räume, wo Gemeinschaft gepflegt wird. Kirche und Speisesaal sind auch in unseren Klöstern die zentralen Gemeinschaftsräume. Dorthin geht man zum gemeinschaftlichen Gebet und gemeinsamen Essen. Geistige und körperliche Nahrung stehen so gesehen in einer symbolischen und realen Beziehung.

Im modernen UniversitätsbetriebDie europäischen Universitäten sind aus der mittelalterlichen Klosterkultur herausgewachsen. Am deutlichsten wird das noch in den traditionsreichen alten englischen Universitäten: Eine eigenartige Verbindung aus spartanischer Strenge und luxuriösem Aufwand kennzeichnet das Innere der Räume der Universität Cambridge. In dem dunkel getäfelten Speisesaal, der noch heute wie im Kloster „Refektorium“ heißt, sind die Wände zur Ahnengalerie geworden. Neben den Stiftern der Colleges hängen in langen Reihen Generationen von Mastern: die bedeutendsten Gelehrten, die größten Schüler – Bacon und Newton und Milton und Byron und all die vielen anderen, die aus einem Cambridger College hervorgegangen sind. Auch das schwere Tafelsilber findet man noch und die Kristallkaraffen und die Butler, die abends am „hohen Tisch“ die Speisen reichen, nachdem das Tischgebet in mittelalterlichem Latein verklungen ist.

Im modernen Universitätsbetrieb ist diese Förmlichkeit gewichen. Im Alltag der Mensa wäre dafür gar keine Zeit, aber auch kein Verständnis mehr. Bei der Tischordnung gilt Wahlfreiheit. Man sucht sich einen freien Platz. Die Neugier nach Abwechslung der Bekanntschaften ist größer geworden als das Bedürfnis, immer streng nach gesellschaftlicher Hierarchie neben den zwangsweise meist gleichbleibenden Personen zu sitzen.

Ist der Esstisch überhaupt noch als Symbol unserer Sozialbeziehungen tauglich? Rasch wechselnde Gruppierungen in Kantinen, Restaurants oder an Imbissständen haben mit ihrer anonymen Atmosphäre die Gemeinschaft des häuslichen Tisches ersetzt. Doch die tiefe Symbolik der Tischgemeinschaft sollten wir nicht aufgeben. Die Mensa ist nicht nur ein Ort für rasches, wohlfeiles und heutzutage auch gesundes Essen, ein Ort, wo man sich ungezwungen an einen Tisch setzen kann, plaudern, Freunde treffen und Bekanntschaften machen kann, sondern auch, wenn man will, sich still auf die nächste Lehrveranstaltung einstimmen oder das eben Aufgenommene noch einmal überdenken kann, man Aufgaben löst, Mitschriften austauscht oder sich nach den zu erwartenden Fragen der nächsten Prüfer erkundigt.

Von den meisten Sprachwissenschaftlern wird das Wort „mensa“ vom lateinischen Zeitwort „metiri“ und dessen Perfektpartizip „mensus, mensa, mensum“ hergeleitet. „Metiri“ bedeutet „abmessen“ und „beziffern“. „Mensa“ als dessen zweite Ableitung meint also zunächst die zugeteilte Portion oder Ration und in weiterer Folge auch das Möbel, an welchem man diese Ration zu sich nimmt. Messen und Beziffern, könnte man sagen, ist das Wesen der Wissenschaft. Das Messen und rechte Maß sind aber auch wichtige Prinzipien beim Essen. Kopf und Bauch, in der Mensa treffen sie zusammen.

Der Esstisch gab dem Ort, wo der Tisch steht und das Essen angeboten wird, den Namen. An allen Universitäten gibt es Mensen. An die 50 allein in Österreich, mehrere am Gelände der JKU: die Uni-Mensa, die Mensa der Katholischen Hochschulgemeinde, die Raab-Mensa; und ebenso an den anderen Linzer Universitäts- und Hochschulstandorten. Die traditionsreiche Uni-Mensa, die seit 1999 unter der Leitung von Alexander Schedl stand, hat nunmehr mit Katharina Glamuzina eine neue Chefin. Sie setzt neue, zeitgemäße Maßstäbe: „Mens sana in mensa sana“ könnte man in freier Abwandlung eines alten Spruches sagen: „Ein gesunder Geist in einer gesunden Mensa.“ Die JKU setzt mit einer Bio-Mensa neue Maßstäbe, mit Nachhaltigkeit und Naturnähe, ohne Kantinenambiente, aber doch zu günstigen Preisen, mit Menüs zwischen 5,10 und 7,20 Euro.

So stillt die JKU nicht nur den Wissenshunger ihrer Angehörigen, sondern bietet ihnen auch für den körperlichen Bedarf ein zukunftsfähiges und schmackhaftes kulinarisches Angebot. Von zirka 1500 Personen wird die Mensa täglich frequentiert, nicht nur von Studenten, Professoren und sonstigen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, sondern auch von externen Gästen. In der Verpflegung und Kulinarik das praktisch zu leben, was in Lehre und Forschung erarbeitet und vermittelt wird, ist nicht nur ein gesellschaftspolitischer Auftrag, sondern entspricht auch der wissenschaftlichen Vorreiterfunktion von Universitäten.

„Das Publikum muss hingenommen werden, wie jedes andere Element.“ Dieser Fatalismus von Friedrich Hebbel (1813–1863) hat kein Ablaufdatum.