Künstliche Intelligenz erlebt einen globalen Boom, bei dem Europa Gefahr läuft, den Anschluss zu verlieren. Am Institut für Machine Learning der JKU will man das verhindern.

Die Durchbrüche, die im Bereich der künstlichen Intelligenz (KI) zuletzt zu beobachten waren, sind für Laien nicht immer ganz leicht nachvollziehbar. Am 24. Jänner dieses Jahres fand eine nicht nur für Computerspieler beeindruckende Demonstration dieses unaufhaltsamen Vormarsches in London statt. Und dieser jüngste Coup hat auch einen weltweit renommierten Experten wie Sepp Hochreiter, Vorstand des Instituts für Machine Learning und Leiter des Labors für Artificial Intelligence an der Johannes Kepler Universität Linz, ziemlich beeindruckt.

Was ist passiert? An diesem Tag trat AlphaStar, das von Forschern des weltweit führenden KI-Unternehmens DeepMind programmiert worden war, im Computerspiel „StarCraft“ gegen einen der besten menschlichen Profis an. Ziel dieses weltweit äußerst beliebten Echtzeit-Strategiespiels ist es, eine eigene Basis aufzubauen und Einheiten zu erschaffen, mit denen dann die des Gegners angegriffen werden. Was einfach klingt, ist genau das Gegenteil: Die Spielkomplexität, die beschreibt, wie viele Positionen für einen Spieler erreichbar sind, ist bei „Starcraft“ enorm hoch. Zum Vergleich: Während das Strategiespiel „Tic-Tac-Toe“ („Drei gewinnt“) mit seinen neun Feldern eine Spielkomplexität von 10 hoch 3 besitzt und Schach mit seinen 64 Feldern eine Komplexität von 10 hoch 48 erreicht, liegt sie für „StarCraft“ – nach Schätzungen und auf Basis der geltenden Regeln – bei unvorstellbaren 10 hoch 1685.

Obwohl AlphaStar so programmiert wurde, dass es langsamer reagiert als ein exzellenter menschlicher Spieler und weniger Aktionen pro Minute ausführte, gewann das KI-Programm zehn von insgesamt elf Partien – weil es die besseren Entscheidungen traf. Dieser Erfolg zeigt für Hochreiter noch deutlicher als alle anderen bisherigen Triumphe der KI über den Menschen, dass eine solche künstliche Intelligenz auf der Basis der Prinzipien von Deep Learning bzw. maschinellem Lernen jeder Komplexität gewachsen ist: „Die Einsatzmöglichkeiten von KI können dem Prinzip nach noch sehr viel weiter gehen, als das selbst Experten bis vor Kurzem noch gedacht haben“, resümiert Hochreiter. So müsse man sich angesichts der Komplexität des gewonnenen Spiels ernsthaft überlegen, ob eine KI künftig nicht auch ein Unternehmen führen oder gar eine Stadt verwalten könnte.

Die Spielstärke hatte sich das Programm selbst beigebracht, indem verschiedene Klone der Software einige Tage selbst gegeneinander spielten. Damit setzte sich ein Siegeszug der KI fort, der vor mehr als 20 Jahren mit dem Erfolg im Schachspielen des IBM-Supercomputers Deep Blue gegen den damaligen Weltmeister Garri Kasparow begonnen hatte.

Doch während Deep Blue bloß mit Daten von menschlichen Partien gefüttert war, lernen die neuen KI-Programme mittlerweile ganz alleine in permanenten Spielen gegen sich selbst und gelangen so zu übermenschlicher Stärke. Es ist nun also nicht mehr nur so, dass ein System aus einer beliebigen, vorprogrammierten Anzahl an möglichen Spielzügen wählt, sondern es entwickelt seine eigene Strategie und erfindet intuitiv neue Spielzüge, die sogar die Programmierer des Systems verblüffen. Das System trifft eigene Entscheidungen basierend auf eigenen Erfahrungen, gesammelt aus unzähligen Simulationsprozessen.

Wie diese maschinelle Intuition aus Daten gelernt wird, erklärt Bernhard Nessler vom Institut für Machine Learning der JKU anschaulich am Beispiel unser aller eigenen Erfahrungen: „Ich weiß als Mensch intuitiv, was ein Baum ist – egal, ob er Blätter hat oder Nadeln, ob er ganz klein ist oder ein Mammutbaum: Ich erkenne ihn. Damit ein lernendes System in Zukunft ebenfalls selbst einen Baum erkennen kann, erhält es in seinem Trainingsprozess viele Beispiele mit einer Unzahl von Informationen – etwa die Größe, die geometrische Struktur der Erscheinung, den Kontext, in dem das Objekt steht.“ Beim Erkennen von Objekten müsse es entsprechend viele Faktoren bewerten und in eine komplexe Berechnung einfließen lassen – de facto also eine Entscheidung treffen.

Auf diese Weise könne ein solches System einen Baum erkennen, auch wenn das Erscheinungsbild sich von den bisherigen Beispielen unterscheidet. „Das System hat keine Regel: ’ein Stamm und Äste mit Blättern oder Nadeln’“, so Nessler, „sondern hat wie ich eine Intuition, was ein Baum ist. Und einen riesengroßen Haselnussstrauch wird es vielleicht intuitiv für einen Baum halten, das ist mir auch schon passiert. Dann muss das System mit weiteren Daten trainiert werden.”

Das ist im Grunde erst seit Mitte der 2010er-Jahre durch die revolutionären Erfolge des maschinellen Lernens möglich geworden, wie Sepp Hochreiter erklärt. Der aus Bayern stammende Informatiker und Pionier des sogenannten Deep Learning hat in den 1990er-Jahren einen entscheidenden Beitrag zum Durchbruch dieser Methode geleistet: Hochreiter entwickelte damals noch in Berlin die Methode des sogenannten Long Short- Time Memory (LSTM), also des langen Kurzzeitgedächtnisses für das Training künstlicher neuronaler Systeme, wodurch es möglich wird, riesige Datenmengen für das Lernen zu verarbeiten.

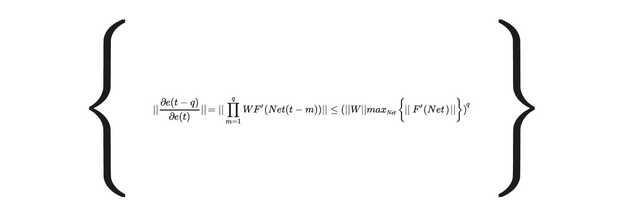

Seine 1997 gemeinsam mit dem Informatiker Jürgen Schmidhuber veröffentlichte Publikation, aus der auch die hier abgedruckten Formeln stammen, gehört seit etwa fünf Jahren zu einer der meistzitierten in der KI-Forschung. Denn erst dank der enorm gestiegenen Rechenleistungen und der gewaltigen Mengen an Daten wurde es in den letzten Jahren möglich, Hochreiters Formeln für die Praxis zu nützen – etwa in Form der Spracherkennung, die heute in jedem Smartphone steckt, oder auch in AlphaStar.

KI-Anwendungen, die jetzt schon allgemein Verwendung finden – wie etwa die Online- Übersetzungsdienste von Google und DeepL oder die Sprachassistenten von Apple und Amazon –, sind jedenfalls nur der Beginn von Umwälzungen durch KI, die alle Bereiche der Gesellschaft und der Wirtschaft durchdringen werden. Selbstfahrende Autos sind andere in der Öffentlichkeit bekannte Beispiele für Innovationen, die auf Basis von maschinellem Lernen funktionieren.

Doch nicht nur die Automobilindustrie steht vor tief greifenden Umbrüchen durch die Fortschritte beim maschinellen Lernen. Ganz ähnlich sieht es im Pharmabereich aus, wie Hochreiter weiß, dessen Institut unter anderem mit fünf Pharmafirmen kooperiert. So kann KI den Prozess der Entwicklung eines neuen Medikaments, der heute im Schnitt zwölf Jahre dauert und 1,7 Milliarden Euro kostet, deutlich effizienter machen. Diese enormen Kosten rühren vor allem daher, dass viele Wirkstoffe erst in sehr späten Testphasen Nebenwirkungen zeigen und verworfen werden müssen, nachdem man schon Millionen dafür ausgegeben hat.

Mit den Methoden der künstlichen Intelligenz lassen sich viele dieser Nebenwirkungen schon sehr viel früher „in silicio“ erkennen, also rein am Computer und ohne alle Tests an Tier und Mensch. „Das wird die Entwicklung von neuen Medikamenten um ein Vielfaches beschleunigen und damit auch verbilligen“, sagt Bernhard Nessler, der am Institut von Hochreiter forscht und das Audi. JKU Deep Learning Center der Johannes Kepler Universität Linz leitet.

Eine andere revolutionäre Anwendung von KI im Medizinbereich wurde Ende des Vorjahrs ebenfalls von DeepMind vorgestellt: Mit dem KI-Programm Rosetta, das auf extrem komplexe Proteinfaltungen spezialisiert ist, konnte man alle bisherigen menschlichen Spezialisten ausstechen. Und so wurde es möglich, eine neue Designerversion des Krebswirkstoffs Interleukin-2 herzustellen, der in höherer Dosis giftig ist. Die mittels KI modifizierte Version von Interleukin-2 reduzierte die Nebenwirkungen zumindest im Tierversuch.

All diese hier nur angedeuteten Möglichkeiten haben natürlich Firmen rund um den Globus auf den Plan gerufen, verstärkt auf KI zu setzen. Die jüngste Umfrage der Boston Consulting Group, die im Jänner veröffentlicht wurde, liefert ein alarmierendes Bild: Spitzenreiter beim kommerziellen Einsatz von KI ist China, wo 85 Prozent der Unternehmen einschlägige Methoden verwenden. Deutschland und Frankreich liegen mit 49 Prozent ungefähr auf gleichem Niveau wie die USA, wo sich mittlerweile 51 Prozent der Unternehmen auf KI stützen. In Österreich hingegen nützen gerade einmal 13 Prozent der Firmen KI-Anwendungen. 30 Prozent der heimischen Unternehmen befinden sich laut dieser Umfrage noch in der Entwicklungsphase.

Dieser Boom bei den Unternehmen führte in den letzten Jahren dazu, dass KI-Experten längst zu den weltweit gefragtesten Berufsgruppen zählen. Internationale Firmen überbieten sich mit Angeboten. In der „New York Times“ war bereits 2017 zu lesen, dass die Einstiegsgehälter für KI-Fachleute bei 300.000 Dollar beginnen – das ist in etwa das Zweifache sehr gut verdienender Uni-Professoren im deutschsprachigen Raum. Und bei den besten kommt man der Bezahlung der teuersten Profifußballer schon ziemlich nahe: Kürzlich verpflichtete die Computer- und Softwarefirma Oracle eine Gruppenleiterin im Bereich KI für nicht weniger als sechs Millionen Dollar Jahresgehalt.

Dennoch landen laut einem 2018 veröffentlichten Bericht des US-Personalberaters Gal Almog, der sich auf die IT-Branche spezialisiert hat, 80 Prozent aller US-Forscher mit einem Doktorat in KI bei Google oder Facebook, wo man die beste Hardware und die meisten Daten anbieten kann, aber auch schon Praktikanten ordentliche Gagen zahlt: Ein Dissertant von Hochreiters Institut, das im Herbst erstmals in Österreich eine eigene Studienrichtung künstliche Intelligenz anbieten wird, erhielt für ein Praktikum bei Google monatlich über 7000 Euro. Da wird so mancher Wissenschaftler an einer österreichischen Uni neidisch.

Wie sehr Firmen wie Google, das im Jahr 2014 das 2010 gegründete Start-up Deep- Mind für kolportierte 500 Millionen Dollar übernahm, Facebook oder Microsoft mittlerweile die KI-Forschung dominieren, zeigtesich zuletzt bei Fachtagungen: Bei der International Conference on Machine Learning (ICML) etwa, die 2018 in Stockholm stattfand, war Google mit 82 erfolgreichen Einreichungen die mit Abstand führende Institution. Die beiden besten deutschen Institutionen – das Max-Planck-Institut für intelligente Systeme und die Uni Tübingen – kamen im Vergleich dazu gemeinsam auf 21 Einreichungen. Das war nicht schlecht, aber weniger als etwa die Zahl der Facebook-Einreichungen.

Wie aber kann man angesichts der Übermacht von US-Unternehmen wie Google, Facebook oder Amazon auf europäischer und österreichischer Ebene bei der KI-Forschung gegensteuern? Ist das binnen weniger Jahre zu einem schon wieder aussichtslosen Kampf zwischen vielen kleinen Davids und einigen Goliaths inklusive China geworden? Dass einige Anstrengungen und viel Geld nötig sein werden, um sowohl bei der Hardware, den Daten und nicht zuletzt bei den besten Köpfen mit der übermächtig wirkenden Konkurrenz mithalten zu können, ist den meisten Beteiligten klar – und hat sich zum Teil auch schon bis in die Politik herumgesprochen. So haben etliche Länder wie Deutschland bereits eigene KI-Strategien aufgesetzt. In Österreich arbeitet man gerade daran, um den Fachkräftemangel zu beheben, die Schnittstellen zwischen Unis und Firmen im Bereich der KI zu verbessern und allgemein für mehr Bewusstsein in Sachen KI zu sorgen.

Komplementär dazu gibt es auch mehrere europäische Initiativen – etwa ein neues Forschungsnetzwerk namens ELLIS (European Laboratory for Learning and Intelligent Systems), das Ende 2018 in Montreal bei einer Fachtagung präsentiert wurde. „Das ist eine europaweite Exzellenzinitiative für maschinelles Lernen und moderne KI“, erklärt Nessler, der von der JKU aus bei der Koordination von ELLIS mitwirkt.

Die Etablierung von ELLIS wäre die Grundvoraussetzung, um an die bisherigen Erfolge der europäischen Führungsnationen im Bereich der künstlichen Intelligenz anknüpfen zu können, so Nessler. Dafür bedarf es eines Schulterschlusses aus Industrie, Wissenschaft und Politik. Die Köpfe hinter dem ELLIS-Programm sind führende KI-Forscher Europas, darunter auch Hochreiter und andere angesehene Forscher wie Nicolò Cesa-Bianchi, Zoubin Ghahramani, Cordelia Schmid, Jürgen Schmidhuber, Bernhard Schölkopf oder Max Welling. Auch etliche europäische Unternehmen unterstützen die Initiative, darunter Audi, AVL, Bayer, Bosch, Greiner, Porsche und Siemens. Nessler ist zuversichtlich, dass sich noch eine Vielzahl weiterer Unternehmen anschließen werden.

Sollte mit ELLIS der Coup gelingen, würde schon bald einer der begehrten Standorte des europäischen KI-Forschungsnetzwerks offiziell an der JKU Einzug finden. Geplant sind im Rahmen dieser Strategie nämlich unter anderem die Bildung eines universitären Netzwerks von exzellenten Institutionen zur Durchführung wegweisender Grundlagenforschung, ein europaweites Promotionsprogramm zur Ausbildung der nächsten Generation von KI-Forschern sowie wesentliche Impulse zur Nutzung von KI-Technologien für die wirtschaftliche Entwicklung.

Im Prinzip sieht Nessler recht gute Chancen, durch solche Initiativen zumindest einige der Absolventen im Bereich KI an den Unis zu halten, die als Multiplikatoren in der Lehre wirken können. Seine Hoffnung: „Wenige der guten jungen Leute in dem Bereich wollen in erster Linie ganz schnell reich werden, die meisten haben ein inhaltliches Interesse an der Wissenschaft. Man muss ihnen nur ein hochqualitatives Umfeld bieten, damit sie gute Forschung betreiben können. Wenn wir eine erstklassige Infrastruktur bieten können, dann würden sie vermutlich auch trotz geringerer Gehälter an der Uni bleiben.“

ELLIS soll aber auch Impulse zur Nutzung von KI-Technologien für die wirtschaftliche Entwicklung geben. Und auch diesbezüglich haben Hochreiter und Nessler zumindest eine Strategie, die sich insbesondere in Österreich und Deutschland lohnen würde: „Es gibt hier etliche Firmen im Maschinen- und Anlagenbau, die dank deutscher und österreichischer Ingenieurskunst Weltspitze sind“, sagt Hochreiter. „Gerade solche Unternehmen könnten von KI-Methoden enorm profitieren.“

Der Forscher, der selbst etliche Kooperationen mit der Industrie unterhält, nennt als anschauliches Beispiel etwa Bohrmaschinen, die – mit entsprechenden Sensoren und KI ausgestattet – benutzerfreundlicher und langlebiger würden. Oder Fertigungsanlagen, deren Betrieb durch die von KI ausgewerteten Betriebsdaten noch effizienter laufen könnten: „Kundenbindung, Marketing, Prozessoptimierung – das sind alles Expertisen, die man mit künstlicher Intelligenz deutlich verbessern könnte.“ Das mache aber auch ein Umdenken bei den Herstellern nötig, die sich sehr viel mehr am Kunden orientieren müssten, so Hochreiter. „Wenn das aber nicht passiert, dann droht womöglich umgekehrt die Gefahr, dass KI-Firmen wie DeepMind auch in diesen Bereich einsteigen werden – und sich die Ingenieurwissenschaft einfach dazukaufen.“

Zur JKU Startseite

Zur JKU Startseite